미 재무부 채권 시장 불안 조짐 속…중국, “끝까지 싸우겠다” 경고

중국 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호 관세 조치에 대한 보복 수단으로 보유 중인 미국 국채를 활용할 가능성이 제기되고 있다. 중국은 현재 약 7600억달러(약 1085조원) 규모의 미 국채를 보유하고 있으며, 일본에 이어 미국의 두 번째 해외 채권 보유국이다.

트럼프 대통령은 이달 초 ‘해방의 날’이라는 명칭으로 거의 모든 국가에 상호 관세를 발표했지만, 이후 상호 관세를 90일 유예하면서 대중국 관세만 유지했다. 이에 대해 중국 정부는 지난 12일 “트럼프 행정부의 행동에 더 이상 대응할 가치조차 없다”며, “끝까지 싸우겠다”고 밝혔다.

일각에서는 중국이 미국 국채 시장을 흔드는 방식으로 대응에 나설 수 있다는 전망이 나온다. 미국의 스콧 베센트 재무장관은 폭스뉴스 진행자 터커 칼슨과의 인터뷰에서 “우리가 세계 최대의 차입국이란 점이 오히려 유리할 수 있다”며, “은행에서 소액 대출을 받으면 은행이 유리하지만, 큰돈을 빌리면 대출자가 오히려 은행을 통제할 수 있다”고 주장했다.

그러나 이 같은 주장은 미국의 채권 시장 안정성이 유지될 경우에만 가능하다는 지적이 제기된다. 미 재무부는 올해 약 2조달러(약 2900조원)의 신규 국채 발행과 더불어 약 8조달러(약 1경 1600조원) 규모의 만기 도래 채권을 차환해야 하는 상황이다. 금리가 1%포인트만 올라도 연방정부의 이자 부담은 약 145조원씩 증가한다.

중국이 대규모 국채 매각에 나서지 않더라도, 아시아 시장 개장 시간대에 일부 물량을 매도하는 것만으로도 미국 국채의 ‘안전자산’ 지위를 흔드는 데 충분하다는 분석이다. 이는 글로벌 투자자들 사이에서 미국 자산에 대한 신뢰 저하로 이어질 수 있다.

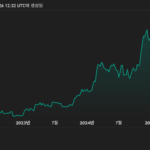

실제로 미국 달러는 국제통화기금(IMF)에 따르면 글로벌 외환보유고 내 비중이 20년 전 70% 이상에서 지난해 58%까지 하락했다. 중국 인민은행이 5개월 연속으로 금 보유량을 늘린 사실도 공개돼, 투자자들 사이에서는 금이 달러보다 매력적이라는 인식이 확산되고 있다.

캐나다의 대형 연기금 등 일부 글로벌 투자기관은 미국 대신 유럽 시장으로 자금 이전을 검토 중인 것으로 알려졌다.

한편, 억만장자 헤지펀드 매니저 빌 애크먼은 X(구 트위터)를 통해 백악관의 관세 철회를 “협상의 예술이 빛난 사례”라며 높이 평가했지만, 해당 조치가 미국의 약점을 드러낸 혼란스러운 정책 결정이었다는 반론도 제기되고 있다.

중국이 보유한 미 국채는 향후 무역 및 외교적 갈등에서 중요한 지렛대로 작용할 가능성이 있다.